手続きの事

2024.03.22

標準報酬月額とは?計算方法や決め方・調べ方を分かりやすく解説

標準報酬月額とは、社会保険料の計算のために従業員の給与や賞与(ボーナス)の平均額を一定の範囲(等級)ごとに分けたものです。

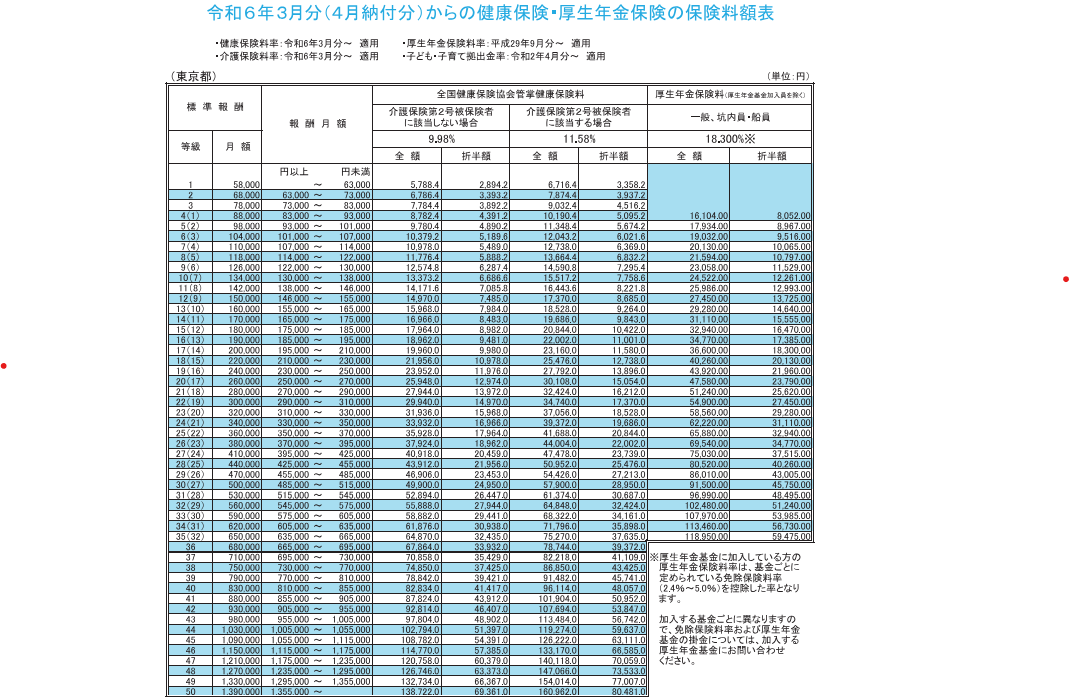

標準報酬月額の金額は、事業所のある都道府県によって異なります。

全国健康保険協会が毎年発表する「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」で確認することができます。

出典全国健康保険協会 令和6年3月分(4月納入分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)

標準報酬月額を決定するタイミングは?

標準報酬月額を決定するタイミングは5つあります。

- 1.毎年7月【定時決定】

- 2.新たに従業員を雇った時

- 3.産前産後・育児休業終了時

- 4.社会情勢の変化【特例改定】

- 5.給与額に変更があった時【随時改定】

これらについて詳しく解説していきます。

1.毎年7月【定時決定】

定時決定は、7月1日現在で事業所に在籍している被保険者の4〜6月分の平均報酬額を計算し、その年の標準報酬月額を決定します。

事業主は全被保険者分、毎年7月10日までに

- 「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」

- 「厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届」を事務センターもしくは管轄の年金事務所に提出

する必要があります。

ただし、「6月1日以降に資格取得した者」など、一部の被保険者については提出対象外です。

定時決定で決定した標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

条件確認はスポット社労士くんにご相談ください。

2.新たに従業員を雇った時

2つ目の場合は、従業員の入社日を社会保険に加入し「被保険者資格を取得した日」とします。

事業主はこの日から5日以内に「被保険者資格取得届」を事務センターまたは管轄の年金事務所に提出する必要があります。

この時点の報酬を月額に換算した値が基準になり、ここで決まった標準月額報酬の適用期間は、1月から5月末までに資格を取得した場合はその年の8月まで、6月から12月末までに資格を取得した場合は翌年の8月までです。

その後は必要に応じて、標準月額を見直します。

3.産前産後・育児休業終了時

復帰した月を含む3ヶ月の報酬が休業以前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差が生じた場合、標準報酬月額を変更できます。

適用開始は復帰後4ヶ月目以降です。

適用期間は、1月から5月末までに変更した場合はその年の8月まで、6月から12月末までに変更した場合は翌年の8月までです。

4.社会情勢の変化【特例改定】

2020年4月~2022年7月までは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け著しく報酬が下がった場合に、随時改定の4ヶ月目からではなく、申請の翌月から変更できる特例がありました。

特例措置に対応するためには、社会情勢にアンテナを張ることが大切です。

スポット社労士くんとご契約いただくことで、労務の専門家による最新情報をいち早く知ることができます。

5.給与額に変更があった時【随時改定】

被保険者の給与額の変更後、標準報酬月額表で2等級以上の差が生じた場合は前述の定時決定を待たずに変更します。適用開始は、昇給(降給)が発生してから4ヶ月目以降です。

ただし、「支払基礎日数(給与対象の日数)が17日以下の月がある」など、一部の被保険者については対象外になります。

条件確認は、スポット社労士くんにご相談ください。

社会保険料の算出方法

社会保険料は、給料や標準報酬月額に特定の料率をかけて計算します。

ここでは、健康保険・厚生年金・労働保険のそれぞれの計算方法について解説します。

健康保険料の算出方法

健康保険の保険者(運営者)は、協会けんぽ(中小企業向け)・健康保険組合(大企業向け)の2種類に分かれていますが、今回は協会けんぽについて解説します。

従業員負担額の健康保険料は以下の通りです。

健康保険料率は都道府県によって異なるため、保険料額は全国健康保険協会のHPで確認しましょう。

厚生年金の算出方法

厚生年金保険料率は2024年4月現在では18.3%となっています。

保険料率の計算方法は以下の通りです。

この厚生年金保険料を従業員と事業者が折半して支払います。

また、厚生年金保険料を支払っている従業員は国民年金保険料を支払う必要がありません。

労働保険料の算出方法

労働保険料は、標準報酬月額ではなく、給料から計算を行います。

そのため、労働保険料は毎月変動する可能性が高いです。

労災保険と雇用保険の算出方法について解説します。

労災保険の算出方法

労災保険の算出方法は、以下の通りです。

労災保険の保険料率は業種によって異なりますが、2.5/1000~88/1000の間です。

労災保険は全額事業主が負担します。

雇用保険の算出方法

雇用保険の算出方法は、以下の通りです。

雇用保険の保険料率も業種によって異なりますが、一般事業の場合は従業員が6/1,000を負担し、9.5/1,000を事業所が負担します。

建設業や農林水産業・清酒製造業は負担率が異なります。

さらに知りたい点・ご不明な点等がありましたら、下記までお気軽にお問合せください。

【受付】平日10:00~19:00

※ご相談内容によっては、有料の労務相談に切り替える場合がございます。

※「記事を見た」とお伝えください。

電話 03-6272-6183

メール info@spot-s.jp